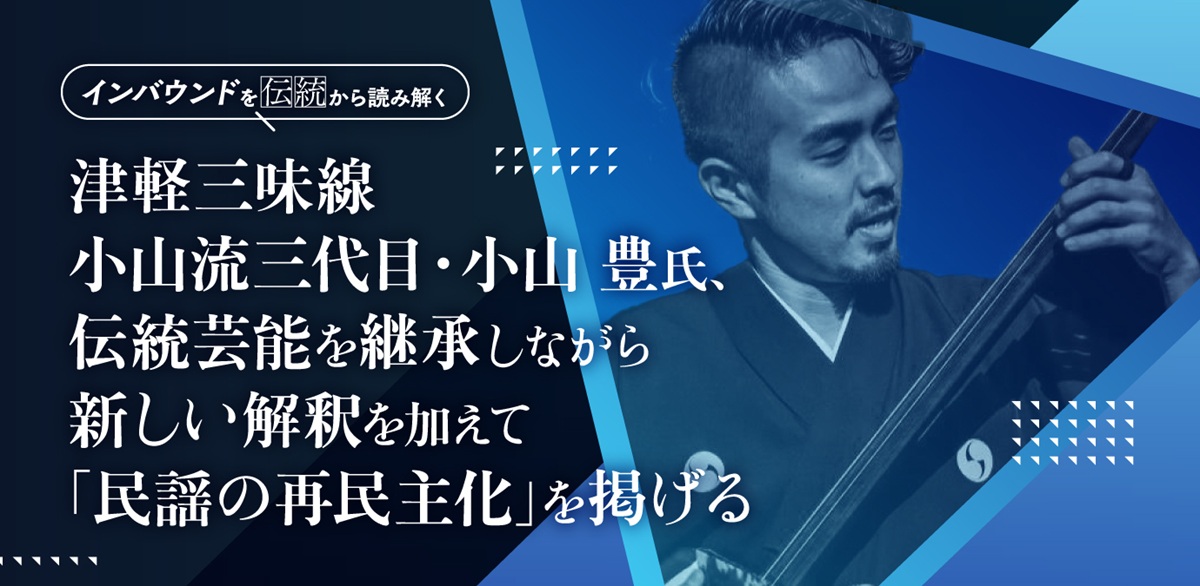

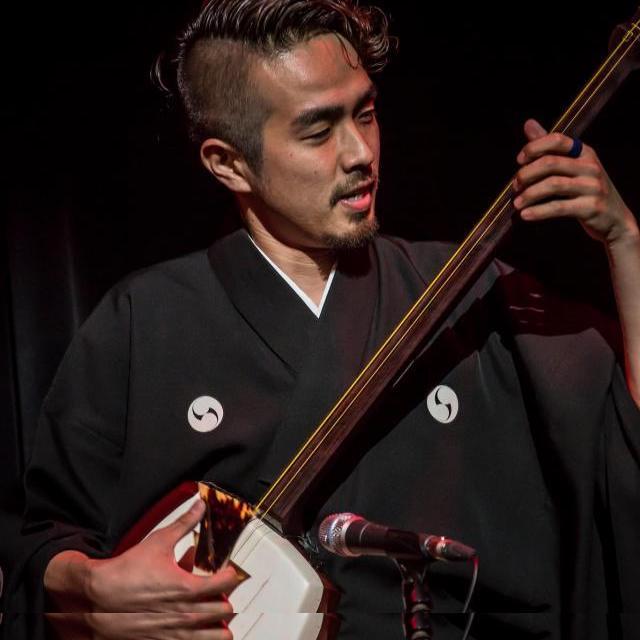

津軽三味線の世界で、日本最大流派の1つである小山流の三代目として、国内のみならず海外約30カ国で演奏活動を行ってきた小山豊氏。国内津軽三味線コンクールで優秀賞を2年連続受賞して以降、さまざまなミュージシャンとのコラボレーションを精力的に行ってきた。嵐や松山千春、ずっと真夜中でいいのに。、桑田佳祐、山下洋輔らとの共演やレコーディング参加に加え、ドラマやゲームの音楽も手がける。伝統芸能としての津軽三味線を継承しながら、新しい解釈を加えて現代の日常に広めていく「民謡の再民主化」を掲げる小山氏に、民謡の歴史と本質、そしてとっておきのエピソードまで存分に語ってもらった。

●目次

津軽三味線の歴史と魅力

――小山流の宗家に生まれてから現在まで、積み重ねてきたキャリアについてお聞かせください。

まず、私が三代目家元を務める小山流についてお話しします。私の祖父は青森県の津軽地方に生まれ、15歳で津軽三味線に出会いました。旅芸人の一座に所属する三味線奏者に教えてもらうことになったんです。しばらくして、東奥日報社という新聞社の主催で民謡コンクールが青森で行われることになり、祖父は専属伴奏者として採用されました。そうして津軽三味線奏者として活動するようになったところ、昭和30年代に東京の浅草に、民謡酒場ができます。お酒と民謡が楽しめる居酒屋で、それが結構なブームになったんです。津軽民謡が全国的に知られるきっかけになりまして、その流れの中で昭和33年に祖父が上京し、ほどなく小山流を立ち上げました。

もともと津軽三味線は1人で弾くものだったのですが、合奏で演奏する形を始め、そのために必要な楽譜を作り出したのが、小山流の最大の特徴です。かつては津軽三味線の奏者には目の不自由な方が多かったので、楽譜も教本もなかったものを整備して、多くの奏者が一緒に演奏できるようにしたのです。

小山流の二代目が私の父になります。伝統的な津軽三味線を守り伝えるための活動に加えて、演歌がブームになる中で、津軽三味線を合わせていく役割を父は担っていました。父までは津軽の生まれですが、三代目である僕は東京生まれです。すでに小山流が確立していましたので、継承というレールがすでに敷かれていました。祖父に毎日追いかけられてムリヤリ稽古をつけられる日々で、十代後半まではサボりつつも一応、形だけは続けているという感じでした。そして19歳のころ、津軽三味線の全国コンクールに出場することになります。これをきっかけに気持ちが変わって、だんだん1人で仕事をもらうようになり、今に至ります。

――そのコンクールでは何があったのでしょうか。

小山流を通じて自分が知る限り、津軽三味線なんて年寄りしかやらない楽器だと思っていたんです。それがコンクールに出た時に、同世代でうまい三味線奏者がたくさんいることを初めて知りました。ちょうど2000年のことで、今でも大活躍されている吉田兄弟さんがまだコンクールに出ていた時代です。それで自分の気持ちに火がつきまして、改めて勉強し始めてからお仕事をいただけるようになり、今に至るまで休みなく続いてきました。思い返せば、2000年は三味線ブームが来る直前だったこともあり、タイミングにも恵まれていたと思います。

津軽三味線のコンクールは、もともとは青森で行われる2つしかありませんでした。それが三味線ブームを経て、大阪、名古屋と全国各地に広がっていき、今では1年で10人以上の優勝者が出るくらい盛んになっています。津軽三味線のルーツである津軽藩はけっこう気性が荒い土地で、三味線をやるにも競いたい気持ちが根底にあります。ルーツがそのような感じなので、津軽三味線の世界ではコンクールがすごく重要なんです。津軽三味線はあくまで東北民謡の伴奏ですから、本来は唄が主役。ただ、三味線は即興性が高くてルールもあるようでないような自由な楽器なので、津軽三味線単体でも発展を遂げてきました。そこに魅力を感じる若い人が増えているという状況です。

――津軽三味線の特徴や歴史、音楽としての魅力について教えてください。

三味線のルーツはペルシャで、今でいうイランの弦楽器だといわれています。そこからシルクロードを伝って、中国の南部を経由して沖縄に伝わり、ニシキヘビの皮を張った三線が成立します。それが本州に伝わったころには、すでに大陸経由で琵琶が流行っていました。そこで、琵琶で使う撥(バチ)にもヒントを得て、アレンジをしていって生まれたのが三味線なんです。

三味線は文楽や歌舞伎の伴奏である長唄、そして芸者遊びまで幅広く使われるようになります。

瞽女と言われる目の不自由な女芸者集団が新潟にいまして、浪花節や都都逸、長唄などいろいろな芸を仕込まれて、東北を巡業していたんです。それが津軽地方を訪れた時に、三味線文化の種を落とすことになります。津軽にも目の不自由な方々は多くいて、そこに三味線奏者という道を拓くことになったんです。それが津軽三味線といわれる奏法だったり形式だったりに変化していったのが150~200年前ですから、和楽器の中では最も新しい文化の1つですね。

津軽三味線を含めた民謡は、「伝統文化」ではなく「伝承芸能」といわれています。いま、全国的に盆踊りが何度目かのブームになっていまして、そこで使われる楽器として津軽三味線も脚光を浴びています。我々の社会の中で、テクノロジーが臨界点になってきて、人々にストレスがかかっている。そこで改めて見直されているのが、民謡みたいな地域性だったり、身体性を帯びた踊りだったりだと思っていて、津軽三味線もその1つとして位置づけることができると思います。

――津軽三味線の音楽的な特徴は何でしょうか。

三味線は右手に撥を持って、太鼓の胴の部分を激しく叩く動きと、左手は弦を押さえる動きをしますので、打弦楽器といわれます。弦を打つという表現をするんですけど、これは原理的にはピアノと同じ音の出し方です。津軽は他の三味線に比べて皮も思いっきり叩くので、よりパーカッシブでリズムが出やすい。あとは音がシンプルなので感情がすごく出やすくて、津軽の自然の厳しさや生活の苦しさが込められた哀愁漂う音色が特徴です。あと、津軽三味線が民謡の伴奏であるという経緯から、唄い手の自由な唄にその場で合わせていく、いわばジャズの要素がふんだんにあります。音楽的にはフラメンコやジプシー、あるいはゴスペル、ソウル、ブルースといった、やはり哀愁を帯びた民の音楽に近いものだと思います。

「社会不安」と「原点回帰」

――令和の世で盆踊りと、そして津軽三味線が注目を集めている理由について、小山さんはどのように思われていますか?

やはり社会不安だと思います。とても不安定な世の中なので、原点回帰の方向性が出てきているんじゃないかと。人と人のつながりであったり、共同体を求めるような考えになってくると、そこには必ず民謡が求められます。人々がコミュニティを求める気持ちが動き出した時に、その媒体として民謡が聴かれるようになるんですね。コロナ以降、二拠点生活をする人が増えていますよね。あるいはUターン、Iターンであったり。そうすると必ず地域には地域の民謡があるので、共同体につながるためのいいツールになるんじゃないかと思っています。

――いまのお話が、小山さんが言われている「民謡の再民主化」にあたるのでしょうか。

いまの時代に求められる民謡の在り方、ということですね。これまで、先人たちは民謡を後世に残すために、クラシックみたいもの、あるいは古典芸能に近づけていくことを考えていました。これは受け継がれてきたままをパッケージして保存して、伝承していくという考え方なんですけど、本来の民謡がそういう高尚なものだったわけではない。だいたいが呑み屋芸というか、あるいは農村、漁場であっても、言ってることは下ネタが多かったりして、すごく生活に密着したものでした。これって今で言うと、若い子たちがそこいらの公園でラップバトル(サイファー)をするようなものなんです。節回しをつけながら言葉で駆け引きをしたり、隠語で下ネタをかましてみたり、女性を誘ってみたりとか。本来の民謡はこういうものなので、だったら気取らず普段着でやればいいんじゃないかと思ってやっている僕の音楽活動が、民謡の再民主化だと思っています。

――小山さんの活動で特徴的なのが、現代の音楽とのコラボレーションだと思います。それはどんなきっかけで始められたのでしょうか。

津軽三味線奏者でプロになるための主流は、まずコンクールで優勝して、それから民謡酒場で腕を磨いていくという形です。ただ僕は、コンクールに出ても祖父や父が審査員をやっていたこともありましたし、そうでなくても皆が僕のことを知っている状態だったので、正直、非常にやりづらかった。「小山流の三代目」という目線が厳しくて、結構ないびりがあったりもしたんです。それがイヤで、三味線以外の音楽のライブシーンに顔を出すようになっていきました。学校では吹奏楽をやっていましたし、ロックも好きだったので、ライブシーンに三味線バンドを組んで出たりしていたんですね。こうした、津軽三味線の本流とは外れた活動の中で僕のことを面白がってくれる人たちがいて、彼らとの出会いが今の僕の活動の礎になっています。

――具体的にはいま、どういう活動をされているのでしょうか。

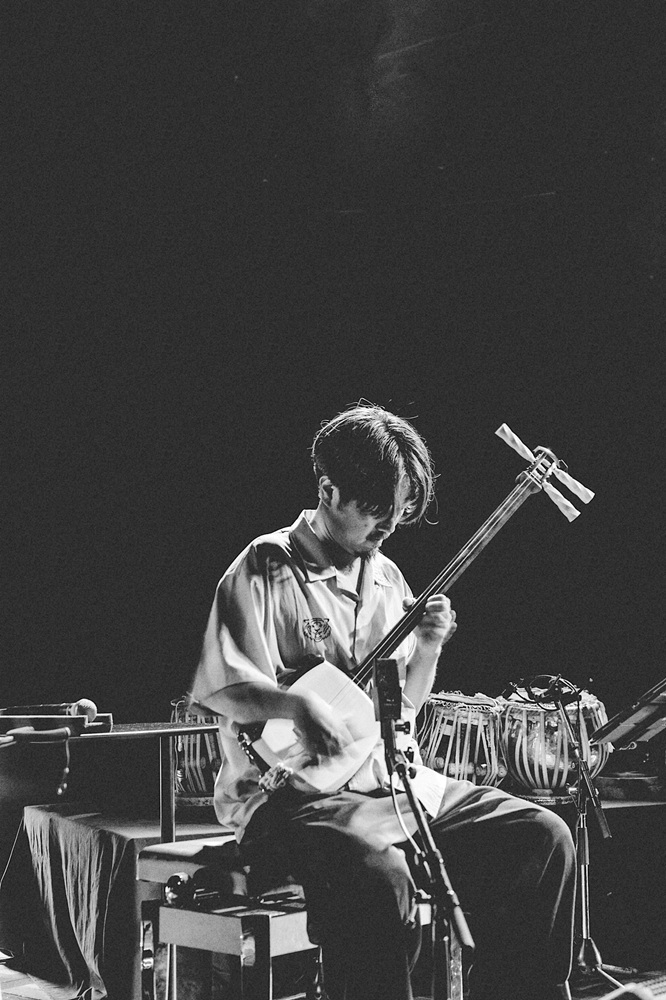

1つは「東京民謡倶楽部」というバンドを主宰しています。ポピュラー音楽の中では、和楽器は飛び道具のような扱いで、音楽的には、洋楽のフォーマットにちょっと和のエッセンスを入れたいときに使われていました。これに対して東京民謡倶楽部は、民謡が本来持っている「節」と「リズム」と「間」を活かした曲の中に、逆に洋楽器に入ってもらうものです。そしてもう1つは「MINYO BLOCK PARTY」と題して、お祭りのような感覚のイベントをライブハウスで定期的にやっています。民謡で場を大いに盛り上げて、そこには縁日の出店もあれば日本舞踊も出て、大人からこどもまで大騒ぎできる空間を作っています。こどもたちの祭りの記憶の中に、民謡が残ったらいいなという感じです。

三味線奏者としては少々変わったことをやっていると思いますが、とはいえいろんなアーティストの方々に呼ばれるのはそれとは別に関係なく、単に三味線なら誰でもいいという場合もあります(笑)。僕をご指名で声をかけてくださる方もいますし、和の要素がエッセンスとして欲しい人もいて、それはまちまちですね。

印象に残っているのは松山千春さんです。北島三郎さんの「風雪ながれ旅」という曲に、三味線を入れてカバーしたいというオファーをいただいて、レコーディングに参加させていただきました。特にたってのご指名というわけではなかったので、千春さんのいないスタジオでパパッと音だけ録って終わるだろうと思って行ったら、ご本人がいらして。ずーっとうつむいて、僕の音を聞きながらタバコを隣で吸ってらっしゃる。もしかしたら殺されるんじゃないかと思ったんですけど(笑)。すると音録りが終わった後に「お前、この後全国ツアーあるから、来れる時だけでもいいから遊びに来いな」って言われたんです。その場は丁重にお礼を言って逃げるように帰ったんですけど、後日、千春さんのマネージャーさんからメールをいただいて、ぜひ出てくださいと正式に言われました。そこから全国ツアーに可能な限り参加させてもらったのですが、そのツアーは千春さんは弾き語りで唄われるので、その期間のコンサートは、僕と2人だけなんですよ。これはもう痺れるほど怖かったですけど、やっぱり凄かったですね。千春さんでも、あるいは桑田佳祐さんでもずっと真夜中で良いのに。でも、やっぱりトップにいる方々は凄いものを持っておられるし、コラボの時は必ず、ものすごい刺激をいただけますね。

日本の文化はれっきとした資源

――コラボと並んで、海外での活動が多いのも小山さんの特徴だと思います。その経緯についてお聞かせください。

自分から海外に出ようと思ったことはないんです。誘われていく、呼ばれていくという形で2000年ごろから増えてきました。僕はもともと世界の民族音楽が好きなので、訪れる国の民族音楽を三味線で弾けるようにしておいて、行ったら現地のご飯を食べて、仲間を作ってお酒を飲んで、一緒にセッションするということを必ずやっています。すごく怖い思いを何度もしていますが、それでもやっぱり刺激を得られますね。

最初に行ったロシアで、モスクワの地下鉄でボコボコにされました。これはもう死んだと思ったんですけど、海外のスタートがこれなので、どこに行くのもだんだん慣れてきて、危険な匂いは察知できるようにはなってきました。

ステージ上のことで言うと、やっぱり言葉でリスペクトを示さないと何も始まらないと思っています。「音楽に国境はない」とか「音楽に言葉はいらない」とかきれいごとを言う人がいるんですけど、MCは極力現地の言葉で行い、下ネタを覚えて舞台裏で言ってみたりって、すごく大事なんですよ。「郷に入りては郷に従え」なんです。

たとえば米国に行くと、ポップスを三味線で弾いて受けたのが、欧州に行くと全然受けずに「もっと伝統的なものをやってくれ」と言われるし、アフリカに行ったら「もう全然聞こえねえよ」と言われたりするわけです。「三味線なんて聞こえないから和太鼓だけ叩いてくれ」「踊りたいから」っていう感じもあるし、それが中東に行けば「和太鼓はうるさすぎるから、三味線をもっと聞かせろ」と、土地によって全然違うんですよね。

――日本に来ているインバウンドの方々が、津軽三味線を体験できる機会はあるのででしょうか。

たとえば、着物がレンタルできて三味線もちょっと触れます、というような体験型の企画をやっている人はいますね。僕はそんなに詳しくはないのですが、ちょくちょく体験できる機会はあると思うので、探してみていただければと思います。

――最後に、読者に向けてメッセージをお願いします。

日本には化石燃料、鉱物資源といった天然資源がないのが弱みだと言われることがよくありますよね。でも僕は、それは違うと思っていて、日本には古くから共存してきた神聖な大自然と多様な文化が今でも根付いていて、それらはれっきとした資源だと思います。だから今、これだけ観光立国で盛り上がっているわけです。

民謡も日本の資源の1つだと思います。ただ、それは人と人との交流がない限りは、根付いていくものではない。海外の方に日本に2回も3回も来たいと思っていただくには、やっぱり本物をご案内しないといけないし、本物がちゃんと残せる環境になったほうがいいなと思っています。いまは都市型の開発が進んでいて、町や地域のキャラクターが薄れてきている。単一化、統一化、合理化を進めるばかりじゃなくて、海外から来てくださる方々に、日本文化の根っこみたいなものをお見せしたい。このような意味で、民謡をとらえていただければと思います。

(取材・文=日野秀規/フリーライター)