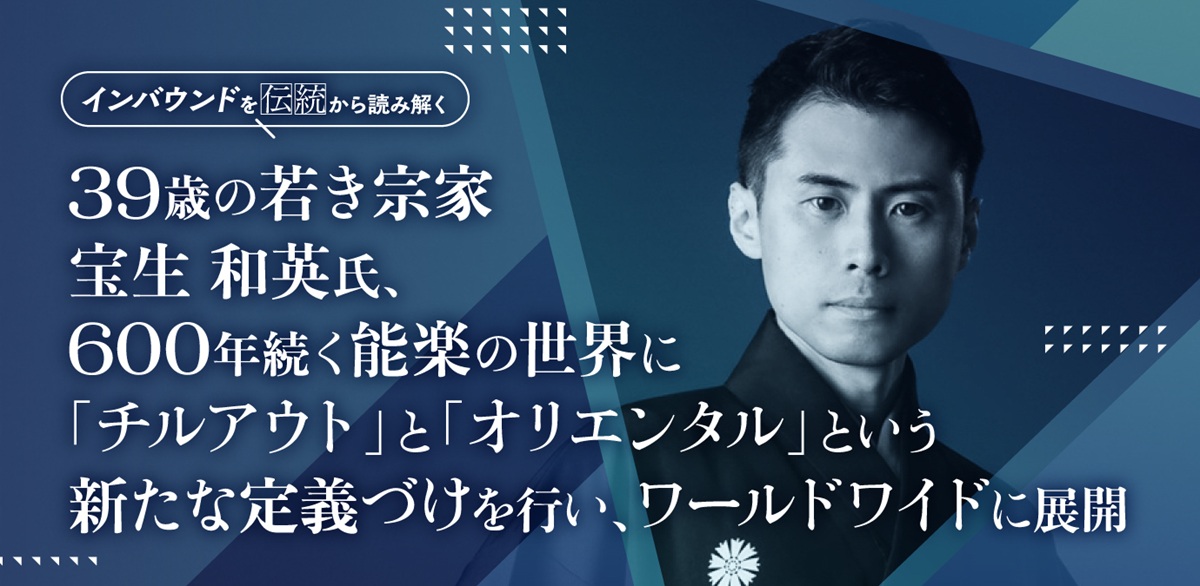

観阿弥の子で世阿弥の弟である蓮阿弥を祖に仰ぎ、室町時代より続く能楽宝生流の第二十代宗家を務める宝生和英氏。5歳という早さで初舞台を踏み、22歳には宗家を継承。伝統的な能の公演に重きを置く一方で、イタリアや香港、中東など海外における文化交流事業にも取り組み、精力的に活動の場を広げている。直近では真田広之がプロデュースと主演を務め、米国でテレビ番組に与えられるエミー賞を受賞した『SHOGUN 将軍』にて劇中能の制作・出演(謡)を果たし、「週刊少年サンデー」(小学館)連載中の漫画『シテの花』監修を担当するなど、能の世界を新時代に向けて訴えかける宝生氏に、能の世界と日本の風土とのかかわりを語ってもらった。

●目次

22歳で正式に宗家を継承

――宝生流の宗家として、国内にとどまらず、グローバルにご活躍されていますね。

イタリアと香港、あとは中東で公演と、あとは講師としてお話しする機会がありました。多くが文化交流事業に招かれてという形ですが、そもそものきっかけは2015年にイタリアで開催されたミラノ万博でした。そこで日本文化の担い手、アーティストとして公演を行ったのですが、実は非常に悔しい思いをしたんです。

舞台に立ったのは私どもだけではなくて、和楽器の演奏があったり、我々の後に大トリで人気アーティストの方が歌われたりしました。この舞台で、なぜか私たちだけが妙に浮いてしまいました。他の方々のステージはすごく盛り上がっているのに、能楽の時間だけが明らかにシーンとしていて、ものすごく悔しかった。

後になって、なぜこうなってしまったのかを考えた時にわかったのが、他の方々とは初めから目標が違っているんだと。他の方々はエンターテインメントとして盛り上げるのが仕事ですが、能はそもそもが静謐(せいひつ)な、チルアウト系のカルチャーに属するアートです。“アゲアゲ”の中に1つだけチルが混じったら、観客が異質に感じるのは当たり前なんですよね。こうしたイベントは結局、日本というワンテーマで出し物を総花的に並べているだけで、フルコースじゃなくてアラカルトを適当に出す形になる。きちんとストーリーを作って見せていかないと、日本の文化を面白く伝えることはできない。見せ方をしっかり考えないといけないという問題意識を持ちました。

そこで翌2016年にさっそく、これは自分でやらなければだめだと考えて、ミラノのトリエンナーレにエントリーしたんです。500万円の借金をして、最初で最後の海外公演になると思ってやれることをすべてやり切ったら、それが大成功につながりました。観客から、なぜ能楽を期間中に何度も公演しないんだという声が主催者に多数寄せられ、プロデューサーも大変評価してくれたんです。それからイタリア関係の文化交流はすべてそのプロデューサーが取り仕切ってくれて、自分としてもイタリアを開拓するためにミラノに拠点を定めて取り組んだ結果、一昨年までにイタリアでは計6回公演を行っています。2023~24年まで、ミラノ大学で客員教授を務めていました。

イタリアと並行して、文化庁の東アジア文化交流プログラムに参加する機会があり、そこで香港で日本文化を応援してくださる方に気に入っていただきました。その方のライフワークが日本の文化を香港の人たちに広めることで、それから香港大学で能楽公演を行っています。中東ではドバイで定期的に公演を打っています。

――能という伝統的な世界において、22歳という若さで宗家を継いでから、海外で活躍するに至るまでは、ご苦労もあったのでしょうか。

大学を卒業して、22歳で正式に宗家を継承しました。幼少のころから舞台に立ち、能楽において主役を演じる「シテ方」の流派である宝生流を継ぐ宿命ではありましたが、近年の能楽師の中ではかなり若い時期での継承でした。

流儀の理事の中で22歳は明らかに若造でしたから、それなりに苦労は経験しました。能楽師の中でも、70代、80代の重鎮の方々はやはり、ことさらに伝統を尊ぶ方が多いんです。そこで私が、今の時代にはちょっとそぐわないと思うことがあったとしても、やはり表立って反論するのは難しい。

その時期に、各方面からいろいろご指導いただく中で言われたのが、やはり最初の5年間はとにかく耐えていきなさい、と。自分のやりたいことや、こうすべきだと思うことがあったとしても、この若造がという気持ちの人がいれば、言うことを聞いてくれません。そうなると結局は何もできなくなってしまうので、5年間は臥薪嘗胆の気持ちで耐える。その代わり、自分だけでできることは何でもやりなさい、と言われました。

そこでまず、能の舞台とは別に、自分でイベント会社を立ち上げました。朗読のイベントや能にひもづいた小規模な演劇をやったりして、舞台や興行の仕組みを自分の身銭を切って学ぶ期間となり、これは自分にとって大きな経験になっています。

そしてもう1つ、能楽師としての矜持の部分で、やはり発言力は芸能の力に依存するんです。うまくなれば信用されるし、うまくない人の話は聞いてもらえません。なので、まず20代でしっかり評価してもらえる芸を修めるという気持ちを強く持ち、経営の部分と芸事の部分と、両方で重鎮の方々納得してもらえるだけの力量を身につけるよう励んできました。今、私は39歳ですが、かつては40代50代でも若手と言われたような能の世界の当たり前ではなく、30代で自分の芸事を押し出し、自分のブランドを確立することができました。その流れの中で海外公演など、私らしい動きができたと思っています。

能楽の「静謐さ」と「影響し合う多文化の結節点」という特徴

――能はチルアウト系のカルチャーであるというお話ですが、そもそも能とはどういう世界なのでしょうか。その歴史や魅力についてお聞かせください。

能に限らず、カルチャーやアートにはその国の風土や社会が大きく影響しています。能が生まれた室町時代の日本は、農耕社会でした。災害が多い島国ということもあり。対立よりは強調、刺激よりは静謐を求める民族性なんです。災害が起こった時に冷静に対処するために、心を落ち着けさせるものを好んでいたんです。戦国武将が出陣前にお茶を点てるのも、相手をぶっ殺してやるというメンタルではなく、その隣り合わせに起こりうる自分の死を受け入れたうえで、静かな気持ちで戦地に赴くための精神修養として行っていたんですね。このような風土の中で、混乱期であるからこそ、能のようなチルアウト系カルチャーが生まれ、継承されてきたと言えます。

時代が下って江戸期になると、今度はインフラが発達して社会が安定してくるので、人は平和になると刺激を求めるようになっていきます。そこで発展したのが歌舞伎で、人を高揚させる文化なんです。能と歌舞伎は日本の舞台芸術という点では共通していても、その目的や観客に与えるものはまったく別なんです。

――能は室町時代から600年を経て令和まで続いています。令和の世に能楽は何を伝えていて、どのような役割を担っていると思われますか。

文化の多様性が生まれてきていると思うんです。昔のように誰もが好きなものは生まれづらくなっていて、人々のニーズが細分化されている状況において、チルアウトという能の特徴は存在価値を得ていると思います。今の時代は時間の移り変わりが早すぎるので、それに対抗して時間をゆっくり享受するもの、たとえば筋トレやサウナがブームになっていますよね。その流れで、能楽は令和の日本社会との相性がいいと思っています。

人間が成長するうえで、知識を得ることによってカタルシス、快感を得ることはとても重要です。その知的成長の中に、歴史探訪や新旧の文化に触れることも含まれます。調べれば調べるほどわからないことも増え、興味が増していく世界なので、日本古来の文化は永遠に探求をしていきたいという人にとっては、ずっと楽しめる素材なんです。実際、能の世界に興味を持ってくださる方は自己投資や知識の追求に積極的な方が多く、そういった方々が習ってくれています。

――能を見ることと習うことではどのような違いがあるでしょうか。

能を演じることは、つまるところ美の探究です。能楽は「動く彫像」と形容されるのですが、それは能楽の言葉で言う「型を決める」こと。1つひとつの能楽の型をしっかり、恰好よく、美しく見せなければなりません。能は静止した状態で、自分の体に合った姿勢と立ち現れてくる美しさを探求し、表現するものです。それには肉体的な細かい操作が必要で、追求していく中で自分の肉体を知ることができる。能を習うことにはこのような魅力があります。

――能はチルアウト系のカルチャーであるというお話ですが、そもそも能とはどういう世界なのでしょうか。その歴史や魅力についてお聞かせください。

能に限らず、カルチャーやアートにはその国の風土や社会が大きく影響しています。能が生まれた室町時代の日本は、農耕社会でした。災害が多い島国ということもあり。対立よりは強調、刺激よりは静謐を求める民族性なんです。災害が起こった時に冷静に対処するために、心を落ち着けさせるものを好んでいたんです。戦国武将が出陣前にお茶を点てるのも、相手をぶっ殺してやるというメンタルではなく、その隣り合わせに起こりうる自分の死を受け入れたうえで、静かな気持ちで戦地に赴くための精神修養として行っていたんですね。このような風土の中で、混乱期であるからこそ、能のようなチルアウト系カルチャーが生まれ、継承されてきたと言えます。

時代が下って江戸期になると、今度はインフラが発達して社会が安定してくるので、人は平和になると刺激を求めるようになっていきます。そこで発展したのが歌舞伎で、人を高揚させる文化なんです。能と歌舞伎は日本の舞台芸術という点では共通していても、その目的や観客に与えるものはまったく別なんです。

――能は室町時代から600年を経て令和まで続いています。令和の世に能楽は何を伝えていて、どのような役割を担っていると思われますか。

文化の多様性が生まれてきていると思うんです。昔のように誰もが好きなものは生まれづらくなっていて、人々のニーズが細分化されている状況において、チルアウトという能の特徴は存在価値を得ていると思います。今の時代は時間の移り変わりが早すぎるので、それに対抗して時間をゆっくり享受するもの、たとえば筋トレやサウナがブームになっていますよね。その流れで、能楽は令和の日本社会との相性がいいと思っています。

人間が成長するうえで、知識を得ることによってカタルシス、快感を得ることはとても重要です。その知的成長の中に、歴史探訪や新旧の文化に触れることも含まれます。調べれば調べるほどわからないことも増え、興味が増していく世界なので、日本古来の文化は永遠に探求をしていきたいという人にとっては、ずっと楽しめる素材なんです。実際、能の世界に興味を持ってくださる方は自己投資や知識の追求に積極的な方が多く、そういった方々が習ってくれています。

――能を見ることと習うことではどのような違いがあるでしょうか。

能を演じることは、つまるところ美の探究です。能楽は「動く彫像」と形容されるのですが、それは能楽の言葉で言う「型を決める」こと。1つひとつの能楽の型をしっかり、恰好よく、美しく見せなければなりません。能は静止した状態で、自分の体に合った姿勢と立ち現れてくる美しさを探求し、表現するものです。それには肉体的な細かい操作が必要で、追求していく中で自分の肉体を知ることができる。能を習うことにはこのような魅力があります。

――和英さんが能楽師として活動される上で大事にしていることをお聞かせください。

平たい言葉でいうと、「縛りプレイ」でやっていくことが大事だと思っています。能楽という技芸の制約の中で、能楽である必要性と、その限界を見極めることが重要です。

たとえば、能楽をエンタメ化したらどうなるんだ、という話なんです。それは歌舞伎であって、別に歌舞伎があるのだから、能がむやみにエンタメ化をする必要はありません。さらに、我々は能面をつけることもあり、個人キャラクターを熱狂的に応援する今どきの「推し文化」の対象にはなりえません。なので、能楽師の誰それが個人的に人気を得ることも難しい。かといって全部素顔でやればいいのかというと、それもまた能楽ではなくなります。

このように、時代の状況の中で能楽を眺めた時に、チルアウト文化、アンビエント文化として市場を確立していく方向が見えています。エンタメ市場に対抗して、喧嘩を売ることにもなるわけで、これは私としてはすごく楽しいことなんです。私自身はエンターテインメントが好きなので、その体感しやすさ、楽しさを享受しやすいことはよく承知しています。ただその半面、楽しさは強い刺激なので、慣れて麻痺してくる。エンターテインメントが人間の感性を麻痺させると思う時があるんです。たとえば、大きな音で驚かせるとか、きらびやかな光で演出することはインパクトを与える代わりに、それを享受しすぎると、日常における季節の移り変わりや匂い、風の心地よさを味わうような感性がわからなくなってくる。

そういった時に、たとえば美術館に行ってみる。私も好きでよく行くのですが、絵画や彫刻を鑑賞しているときでも、それと同時に自分の内面との対話をしていたりするわけです。こういう行動こそが、自分の成長に直結していると私は思っていて、その点で能楽も美術と同じだと思います。私は、感覚を沈静化するアンビエント文化として、能楽を広げていくために活動しています。人々の成長の根源である、知的好奇心を刺激していきたいです。

オリエンタルな文化

――能は習える舞台芸術であるということで、近年になって訪日外国人の方が観に来たり、習いに来られることはありますか?

私の義理の弟が海外向けに、能を体験するツアーやプログラムを取り扱っています。あとは外資系ホテルの依頼で、インバウンドのお客様向けに能を体験していただくプログラムを提供したこともあります。

能は室町時代から続く日本文化ではあるけれども、それと同時にオリエンタルな文化でもあります。能楽は日本オリジナルの文化というよりは、イスラム、中国など東アジア、東南アジア、そしてインドの文化が流れが集まって、日本で1つの形になったものです。イスラムもあればヒンドゥーもあるし、仏教もあるし、キリスト教もある。朝鮮文化や南国の文化の影響も見られます。このように多様な文化を1つの形にギュッとまとめたものが能楽なので、実はつながっているんだというふうにご紹介すれば、海外のお客様にも大いに関心を持ってもらえると思います。

――互いに影響を与え合う、ワールドカルチャーの1つの結節点ということですね。インバウンドで来られる海外の方、国内のインバウンド関係者に向けてメッセージをお願いします。

楽しみ方は自由なので、オリエンタルな文化の共通性をぜひ感じてほしいと思います。我々がいろいろな国から影響を受けて、それを独自の形で追求・継承してきたものですから、今後は文化交流の中で、我々がお返しをする番だとも思っています。ぜひそれぞれの、皆様の国の文化が能のどういうところに残っているのか、影響を与えているのかというところを、ぜひ感じていただければと思っています。

(取材・文=日野秀規/フリーライター)